Recension du « Ménélik » par Stéphane Richemond (Membre de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer et président de l’association « Images & Mémoires« ) publiée dans le Bulletin n° 65 – Eté 2020 de la revue « Images & Mémoires ».

RENCONTRES – DÉBATS – PUBLICATIONS

Recension du « Ménélik » par Stéphane Richemond (Membre de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer et président de l’association « Images & Mémoires« ) publiée dans le Bulletin n° 65 – Eté 2020 de la revue « Images & Mémoires ».

À l’occasion des Journées du Patrimoine (20 septembre 2020), l’Institut du Monde Arabe à Paris a présenté un Coran ayant appartenu à Arthur Rimbaud. Il ne s’agit pas de l’exemplaire que l’enfant Rimbaud aurait eu entre les mains à Charleville ou à Roche, provenant de son père Frédéric (une traduction en français avec en regard le texte arabe), mais d’un exemplaire imprimé par lithographie à Bombay en 1865, que Rimbaud a peut-être acquis à Aden ou que lui aurait offert Alfred Bardey qui y avait fait un voyage au début de l’été 1880.

L’ouvrage a été donné à l’IMA par les descendants d’Alfred et Pierre Bardey, négociants établis à Aden, qui employèrent Rimbaud d’août 1880 à novembre 1885 (voir ce précédent billet).

Voici ce que dit Mme Andriyanova de l’ouvrage :

Al-Qur’ân, Bombay, imprimerie Heydari ( المطبعة الحيدرية), safar 1282 / juillet 1865. Ouvrage lithographié 25 x 17 cm, 544 p. Reliure à rabat et à recouvrement, en cuir de chèvre teinte en rouge. Décor à chaud, à l’argent (deux cadres festonnés reliés par les angles, fleuron central). Par son aspect physique (type de décor, couleur de la reliure), proche des reliures produites à Zanzibar dans les années 1880. L’origine indienne de la reliure n’est pas à exclure. Pagination en chiffres indiens de type persan. Les trois premières pages ainsi que la dernière page portant le colophon sont richement décorées avec des motifs floraux. La zone du texte est délimitée par un cadre en double filet. Les titres des sourates sont indiqués dans les cartouches. Papier fin, jauni, sans filigranes. Le volume est composé de 68 cahiers de 4 feuilles (numérotés). Sur les marges, indications de lecture, réclames, marques d’orientation (numéro du juz’, nom de la sourate). Le texte s’ouvre par une prière et se termine par une prière spécifique réservée à la fin du Coran. Le colophon contient toutes les informations sur l’édition et l’impression, notamment le nom du copiste qui a préparé la pierre lithographique (Al-Hajj Muhammad) et ceux des correcteurs (Abd al-Rahîm Dihlawî, Sirâj al-Haqq Ramafûrî, etc.)

Aucune annotation postérieure à l’impression n’a été repérée à l’intérieur du livre.

Glissée dans le livre sacré, se trouvait une lettre écrite dans un arabe approximatif, signée (et marquée d’un tampon) de l’abban Fârih Kali ( ابان فارح كله ), lequel réclame à Rimbaud de l’argent.

La lettre a été envoyée à Aden ( بندر عدن) depuis Gueldessa (جلدسا), village proche de Harar, étape importante sur la route reliant le port de Zeila situé au sud du golfe de Tadjoura sur la côte africaine à la vieille cité marchande de Harar, porte d’entrée du pays Galla (oromo) et point de rupture de charge entre les caravaniers somalis et ceux du pays abyssin. Cette halte caravanière fut particulièrement importante pendant l’époque de l’occupation égyptienne (1875-1885) et florissante du temps où Arthur Rimbaud la fréquentait.

Elle est adressée à Rimbaud par Fârih Kali, un abban bien connu des Européens qui opéraient dans la région : Armand Savouré, Éloi Pino… Il sera plus tard le guide de J. Gaston Vanderheym (Une expédition avec le Négous Ménélik) et parlait probablement le français. Il est intéressant qu’il écrive à Rimbaud en arabe.

L’abban est non seulement guide de la caravane, mais il garantit pour tout voyageur qui ne peut se passer de ses services, quelle que soit sa nationalité, la sécurité de ce dernier et de ses biens ainsi que le règlement de tous les problèmes qui peuvent surgir en cours de route.

« L’arabe négligé de cette lettre, écrit la conservatrice Mme Olga Andriyanova, n’en facilite pas la compréhension. On saisit tout de même que Rimbaud avait des dettes envers plusieurs personnes et que Fârih Kali, servant ici d’intermédiaire, lui réclamait l’argent nécessaire pour régler cette situation. » « La date incomplète (7 (?) chawwal), mentionnée après la signature, ne nous permet pas malheureusement de la dater précisément. »

On trouve dans le document PDF téléchargeable ci-dessous les informations publiées à cette occasion par Mmes Olga Andriyanova et Nacéra Sahali.

La bibliothèque présentait également plusieurs ouvrages autour de Rimbaud devenu négociant en Afrique et en Arabie.

Toutes les photographies © Hugues FONTAINE 2020, avec l’aimable autorisation de l’Institut du Monde Arabe.

Hugues Fontaine, le 06 octobre 2020.

La « panthéonade »* en cours (faire entrer ensemble dans la crypte du Panthéon les dépouilles, ou une poignée de terre symbolique prise sur les tombes, de Rimbaud et Verlaine) fait se multiplier dans les journaux ou les billets en ligne les représentations des deux poètes ensemble.

L’une, qui fait florès, est un montage assez inepte : les deux hommes sont affublés de chapeaux ridicules ; Rimbaud tient Verlaine par l’épaule… Surtout l’image ne se présente pas comme un montage et les lecteurs, abusés, la prennent pour une véritable photographie. L’époque aime ces fausses représentations que facilite l’usage de Photoshop.

Je reçois ce 6 octobre la précision suivante : « la photo qui a servi au montage de la soi-disant photo de Verlaine et Rimbaud représente J.R. Perkins et son fils Sam, photographiés en 1901 à Lexington, Oklahoma (à l’époque Indian Territory) – photo présentée sur le site Flickr de leur descendant, C. Simpson« .

Michael Dias en parlait déjà en décembre 2017 dans un billet intitulé : « La photo de Verlaine et Rimbaud qui n’en est pas une ».

Merci à Christine Paganelli.

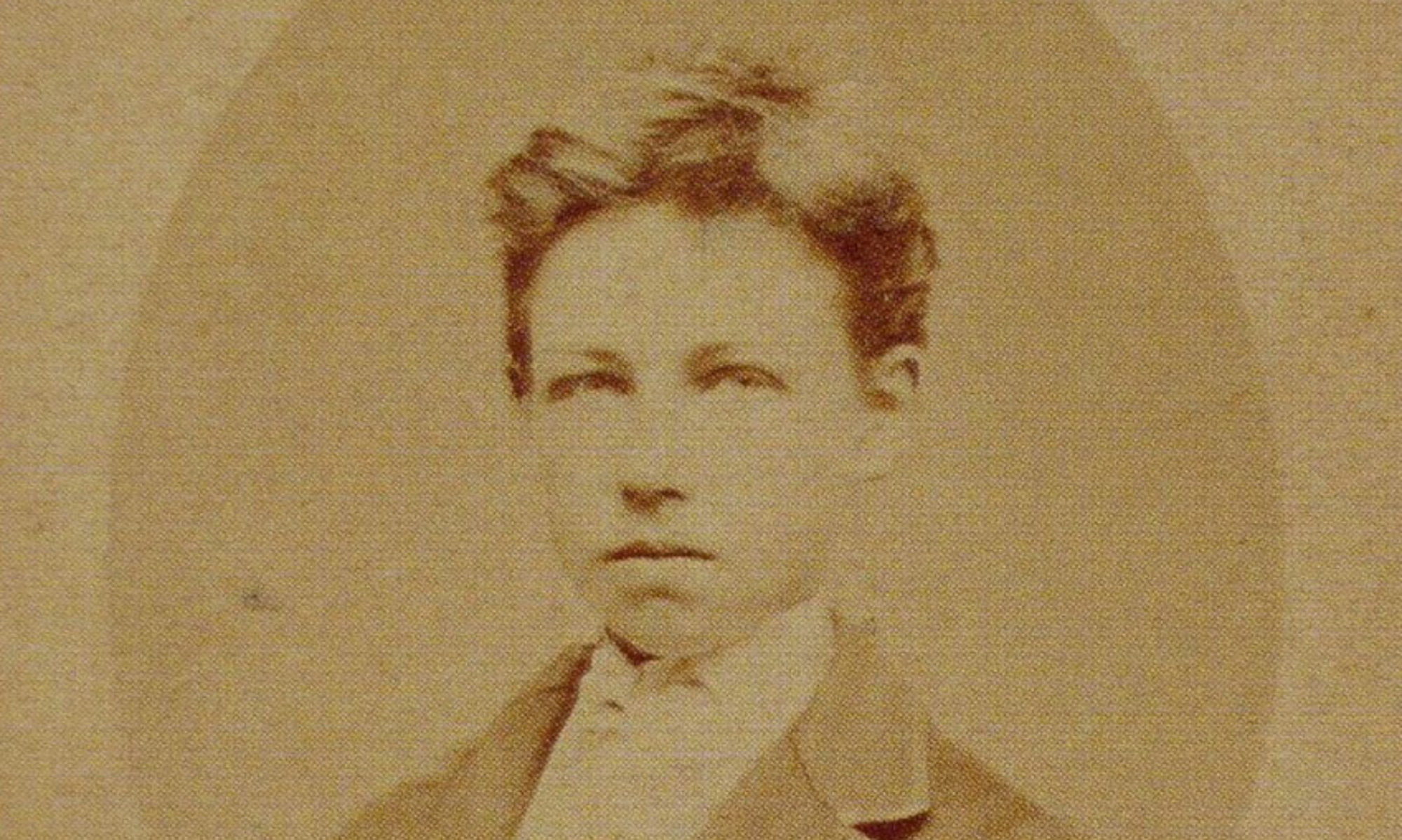

Cette fabrication prend comme base deux portraits d’Arthur Rimbaud et Paul Verlaine faits par Étienne Carjat dans son atelier au numéro 10, rue Notre-Dame-de-Lorette. Verlaine donne la date d’octobre 1871 pour le fameux portrait de Rimbaud. Je suis enclin à penser que le portrait que Carjat fit aussi de Paul Verlaine a pu être tiré le même jour, mais ce n’est qu’une hypothèse.

Voici ce qu’écrit Jacques Bienvenu à ce sujet dans son blog : « A vrai dire, la seule certitude est que la date de la photographie [représentant Verlaine] est située entre juillet 1869, époque à laquelle Carjat s’installe rue Notre-Dame-de-Lorette, et juillet 1872 quand Verlaine part de Paris avec Rimbaud. Néanmoins, si on se base sur les portraits de Verlaine du Coin de table et de Carjat, on peut penser […] qu’ils sont contemporains. Les séances de pose ont commencé au tout début janvier de l’année 1872 et les photos de Rimbaud datent d’octobre 1871. Si Verlaine qui accompagnait son ami en a profité pour se faire tirer le portrait, on est à seulement trois mois des séances de pose du Coin de table. Cela est plausible, mais évidemment on ne peut l’affirmer. »

Je rappelle une autre incertitude de dates au sujet du deuxième portrait de Rimbaud (celui où il regarde droit dans l’objectif) qui porte la marque de l’atelier Carjat, et dont je pense qu’il est contemporain du plus célèbre des deux, réalisé, cela est établi, par Carjat (voir mon livre Arthur Rimbaud photographe).

Une représentation des deux poètes ensemble est bien connue. C’est celle du Coin de table, le tableau d’Henri Fantin-Latour exposé au Salon de 1872.

Il est curieux de voir comment le peintre a figuré les deux hommes l’un à côté de l’autre et a peint leurs regards qui dans la pose s’évitent, ce qui est le cas aussi pour tous les protagonistes de ce dîner.

Stéphane Mallarmé dans Médaillons et portraits, publié en 1896, donne dans son style inimitable un portrait du jeune Rimbaud au moment où il fréquente les Vilains Bonshommes en compagnie de Verlaine, donc à l’époque du tableau et des portraits photographiques par Carjat :

« Je ne l’ai pas connu, mais je l’ai vu, une fois, dans un des repas littéraires, en hâte, groupés à l’issue de la Guerre — le Dîner des Vilains Bonshommes, certes, par antiphrase, en raison du portrait, qu’au convive dédie Verlaine. « L’homme était grand, bien bâti, presque athlétique, un visage parfaitement ovale d’ange en exil, avec des cheveux châtain clair mal en ordre et des yeux d’un bleu pâle inquiétant » (in Paul Verlaine, Poètes maudits, 1884). Avec je ne sais quoi fièrement poussé, ou mauvaisement, de fille du peuple, j’ajoute, de son état blanchisseuse, à cause de vastes mains, par la transition du chaud au froid rougies d’engelures. Lesquelles eussent indiqué des métiers plus terribles, appartenant à un garçon. J’appris qu’elles avaient autographié de beaux vers, non publiés : la bouche, au pli boudeur et narquois n’en récita aucun ».

Vient d’apparaître providentiellement sur le marché une lettre de Felix Regamey (qui sera mis aux enchères chez Christies le 3 novembre 2020) illustrée d’un dessin représentant Rimbaud et Verlaine marchant dans une rue de Londres (on voit à l’arrière plan un bobby, un policier britannique).

« Maintenant, devine qui j’ai sur le dos depuis trois jours. Verlaine et Rimbaud – arrivant de Bruxelles – Verlaine beau à sa manière. Rimbaud, hideux. L’un et l’autre sans linge d’ailleurs. Ils se sont décidés pour le Gin sans hésitation« , écrit Régamey dans cette lettre à son frère datée du 13 septembre 1872.

Félix Regamey vit alors à Londres où il s’est réfugié après la Commune à laquelle il a participé. Il accueille les deux vagabonds et leur apporte de l’aide.

Ce dessin est bien d’une main d’artiste. Regamey est peintre et caricaturiste, il publie des dessins dans Le Journal amusant, Le Boulevard, L’Indépendance parisienne, La Vie parisienne, Les Faits-Divers illustrés... Il dessine avec un goût manifeste à croquer ce qu’il voit (il fera de très nombreux dessins lors des ses voyages au Japon et en Chine). Il fait aussi des aquarelles.

On connait de lui un portrait de son ami Verlaine daté de 1872, paru en frontispice de son livre, Verlaine dessinateur, publié en 1896 quelques mois après la mort du poète ; il est illustrée de 23 dessins, portraits et autographes.

Un autre dessin de Regamey, rehaussé à la gouache, est reproduit en page de titre.

Voici pour finir quelques détails de cette lettre mise bientôt en vente que je dois à l’aimable obligeance de Julien Paganetti, qui dirige la librairie Autographes des Siècles.

Enfin, autre registre, pour conclure, mais c’est une autre histoire : au cinéma, c’est le jeune Leonardo DiCaprio et David Thewlis qui incarnent les deux poètes dans Total Eclipse (Rimbaud Verlaine dans la version française) de Agnieszka Holland, 1995.

————————

Note* Les Mémoires d’un veuf de Verlaine comprennent une notule intitulée « Panthéonades » dans laquelle il déplore le sort réservé à Victor Hugo : « Ils l’ont fourré dans cette cave où il n’y a pas de vin ! ». Cité par Denis Saint-Amand, « Rimbaud et Verlaine, trop sauvages pour le Panthéon », Libération, 14/09/2020 (précision donnée par Alain Bardel).

POST-SCRIPTUM (24 septembre) : Je découvre sur Twitter ce matin la série de billets publiés par @LaurentNunez sur ce montage photo et la photographie originale signalée par @K_Boucaud qui représente « les personnages réels du Dr Emmett Brown et Marty McFly, incarnés plus tard dans la série de films Retour vers le futur ».

POST-SCRIPTUM 2 (6 octobre) : « La mention par un utilisateur tweeter du « Dr Emmett Brown et Marty McFly » est en fait une plaisanterie, assez drôle, il s’agit des héros purement fictionnels et devenus « culte » comme on dit, de la série de film Retour vers le Futur (un « prof » excentrique propulse son jeune ami – ami en tout bien tour honneur ! – dans les années 1950 puis dans l’Ouest américain des années 1880) ». Extrait du message de Christine Paganelli, en commentaire.

À l’occasion des Journées du patrimoine, la bibliothèque de l’Institut du Monde Arabe à Paris a présenté au public le 20 septembre un Coran qui aurait « appartenu à Arthur Rimbaud durant son séjour en Abyssinie », selon une petite carte collée sur la garde de papier au plat trois de la couverture (reliure en peau rouge). D’après le collophon, ce Coran a été imprimé par lithographie en Inde en 1865.

Les registres de la bibliothèque ne conservent aucun détail sur ce qui m’a été présenté comme un don de la famille Bardey (descendant d’Alfred Bardey, l’employeur de Rimbaud à Aden), ce dont témoigne une carte de visite contenue dans le volume. La donation a été faite à l’IMA à l’occasion de l’exposition qu’avait organisée l’institut en 1991, Rimbaud à Aden, dans le cadre du centenaire de la mort de Rimbaud.

On sait que parmi les papiers provenant du père du poète, Frédéric, conservés dans le grenier de Roche, se trouvaient une grammaire arabe revue et corrigée, une traduction du Coran avec le texte arabe en regard, et encore quelques autres « papiers arabes ».

À Harar, Arthur demanda à sa mère qu’elle cherche pour lui ces documents « utile[s] à ceux qui apprennent la langue » et qu’on les lui envoie, mais « comme emballage seulement, car ça n’en vaut pas le port ».

« À propos comment n’avez-vous pas retrouvé le dictionnaire arabe ? Il doit être à la maison cependant. Dites à F[rédéric, le frère] de chercher dans les papiers arabes un cahier intitulé : Plaisanteries, jeux de mots, etc., en arabe, et il doit y avoir aussi une collection de dialogues, de chansons, ou je ne sais quoi, utile à ceux qui apprennent la langue. S’il y a un ouvrage en arabe, envoyez ; mais tout ceci comme emballage seulement, car ça ne vaut pas le port. » (Lettre aux siens, Harar, 15 février 1881.)

On sait aussi que Rimbaud connaissait l’arabe et même, par le témoignage du négociant italien Ugo Ferrandi, agent de la firme Bienenfeld à Aden, qui a bien connu Rimbaud, qu’il « tenait dans sa case [à Tadjourah] de véritables conférences sur le Coran aux notables indigènes ». (Franco Petralia, Bibliographie de Rimbaud en Italie, Sansoni Antiquariato, 1960, p. 73). Bardey rapporte qu’à Aden, en 1884, il occupait ses loisirs à déchiffrer des livres arabes et à se perfectionner dans la langue. Jules Borelli écrit qu’il « sait l’arabe et parle l’amharigna et l’oromo. Il est infatigable. Son aptitude pour les langues, une grande force de volonté et une patience à toute épreuve, le classent parmi les voyageurs accomplis. » (Borelli, Éthiopie méridionale, Journal de mon voyage aux pays Amhara, Oromo et Sidama, septembre 1885 à novembre 1888, Paris, Librairies-imprimeries réunies, 1890, 1890, p. 201).

Autre intérêt du document, il contient une lettre manuscrite rédigée en arabe (mais avec des fautes) sur un feuillet de papier quadrillé, écrite par l’abban [guide de caravane et garant de la sécurité des voyageurs] Fârih Kali, adressée à Rimbaud (son nom est donné au début de la lettre), dans laquelle l’expéditeur s’impatiente de ne pas avoir reçu une somme d’argent que Rimbaud lui devait. La lettre n’est malheureusement pas datée.

Les bibliothécaires de l’Institut du Monde Arabe, Mmes Olga Andriyanova et Nacéra Sahali, ont rassemblé les informations dont elles disposent pour la présentation de cette pièce sortie de la réserve patrimoniale de la bibliothèque.

Je publierai ici quelques autres photographies de ce Coran et de la lettre, ainsi que des informations supplémentaires, après que Mmes Olga Andriyanova et Nacéra Sahali aient mis en ligne elles-mêmes le résultat de leurs recherches.

Hugues Fontaine, 20 septembre 2020.

Avec l’Institut du monde arabe (IMA), 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris.

Hugues Fontaine était l’invité de l’émission de Tewfiq Hakem, le Réveil culturel sur France Culture le 9 mars 2020.

Écouter l’émission en podcast.

Tewfik Hakem s’entretient avec l’auteur, Hugues Fontaine, photographe, qui nous raconte l’expérience photographique de Rimbaud en Abyssinie (Ethiopie), dans Arthur Rimbaud photographe, paru aux éditions Textuel. Quand on associe le nom du grand poète à la photographie, nous avons à l’esprit ce portait bien connu qu’avait réalisé Etienne Carjat en 1871 : Rimbaud apparaît sous les traits d’un ange-démon de 17 ans, tignasse rebelle, yeux clairs et mélancoliques… Mais en 1883, le poète envoie à sa mère et à sa sœur Isabelle trois portraits de lui-même par lui-même. C’est cette facette méconnue et non-aboutie d’un Rimbaud photographe que Hugues Fontaine tente d’éclairer dans un texte fouillé auquel il mêle une abondante iconographie.

Dans ce livre, Hugues Fontaine offre à la fois une réflexion sur la photographie en rapport avec le parcours d’Arthur Rimbaud, une analyse historique de son exploitation du médium, alors qu’il était en Afrique, et, enfin, le récit de sa découverte de plusieurs photographies attribuées à l’auteur des Illuminations. La qualité des illustrations – photographies, cartes et dessins –, ainsi que l’écriture font d’Arthur Rimbaud photographe un livre précieux, agréable à lire, éclairant le séjour du poète au Harar, mieux que ne l’avait fait le finalement décevant Rimbaud l’Africain de Claude Jeancolas (Textuel, 2014)1.

Après s’être brièvement arrêté sur les photos de Rimbaud par Carjat, l’auteur s’intéresse au Rimbaud photographe. Début 1883, alors qu’il est négociant au Harar, dans l’actuelle Éthiopie, l’auteur d’Une Saison en enfer se fait livrer un appareil photographique. Dans une de ses lettres « aux siens », il envoie des autoportraits, qui ne permettent guère de voir son visage. Hugues Fontaine y consacre de nombreuses et belles pages. Il note que « Rimbaud à Harar est un des premiers écrivains à s’être photographié, à avoir fait un autoportrait. Il est certes et désormais « sorti de la littérature », selon l’expression de Delahaye. Qu’importe, celui qui se photographie à Harar a beau avoir renié son passé de littérateur, être devenu autre, il fait ce geste de se photographier. « Pour rappeler sa figure ». Se photographier, et se regarder autre. N’est-ce pas par excellence un geste d’écrivain ? » (p. 33).

Ces photos sont d’autant plus troublantes que, alors qu’elles certifient la présence de Rimbaud en ce lieu, celui-ci évoque à cette occasion sa possible disparition. « Dans cette étonnante lettre du 6 mai 1883 par laquelle il expédie ces trois épreuves photographiques, lettre qui se termine, chose inhabituelle, sur un « Au revoir », Rimbaud envisage sa possible disparition : « Mais qui sait combien peuvent durer mes jours dans ces montagnes-ci ? Et je puis disparaître au milieu de ces peuplades sans que la nouvelle en ressorte jamais » (p. 23). Hugues Fontaine conclut en remarquant avec raison : « notre fascination devant ces images qui montrent peu de choses en fait de ressemblance tient donc non pas à ce que nous voyons, mais à ce que nous savons » (p. 193).

« Rimbaud applique à lui-même son programme photographique : montrer « des paysages et des types », ce qui est bien dans la manière du temps », écrit l’auteur (p. 15). Mais cela ne va pas sans détournement ni ironie, comme en atteste la lettre à sa mère et à sa sœur, où, à propos de l’Exposition universelle de Paris de 1889, Rimbaud écrit : « je pourrai exposer peut-être les produits de ce pays, et peut-être m’exposer moi-même, car je crois qu’on doit avoir l’air excessivement baroque après un long séjour dans des pays comme ceux-ci » (Rimbaud, cité, p. 45). Reste que ce programme s’inscrit également dans le projet d’explorer l’inconnu de ces régions, et d’écrire « un ouvrage pour la Société de géographie avec des cartes et des gravures, sur le Harar et les pays Gallas (…). Bientôt photographe, il se veut aussi et simultanément géographe, ethnographe… » (p. 52-53). Mais cela ne se concrétisa que très ponctuellement, en août 1887. Arrivé au Caire après la mésaventure de la vente d’armes à Ménélik, pris d’une « véritable frénésie d’écriture », il écrit sa « Lettre au directeur du Bosphore égyptien » ; récit d’une exploration en ces terres alors peu connues en Occident. On aurait d’ailleurs aimé qu’Hugues Fontaine étudie l’usage social de ces photos, depuis celles qui montrent le jeune poète tout juste débarqué à Paris, en 1871, – il cite à ce propos la « postérisation » (André Gunthert) de la figure de Rimbaud (p. 30) –, jusqu’à la pratique photographique quinze ans plus tard dans l’Afrique coloniale. « La photographie, écrit-il, est utilisée comme outil promotionnel, pour servir à valoriser l’entreprise d’exploitation commerciale » (p. 150).

Les photos de Rimbaud postérieures à ses autoportraits témoignent d’une plus grande maîtrise, démontrant, selon Hugues Fontaine, « les compétences techniques de Rimbaud, opérateur photographique. (…) On voit bien à chaque fois une intention d’équilibrer les volumes du paysage ou de l’espace avec le personnage photographié » (p. 84-85). Au passage, l’auteur corrige certaines assertions de Jean-Jacques Lefrère (p. 110) dans sa biographie de référence (Arthur Rimbaud, Fayard, 2001). On émettra quelques réserves cependant sur l’utilisation des citations de poèmes de Rimbaud pour illustrer trop directement le parcours du poète. Verlaine était plus proche de la vérité, plus attentif à la multiplicité des voix de sa poésie, lorsqu’il évoqua, à propos d’Une Saison en enfer, « cette espèce de prodigieuse autobiographie psychologique ».

L’explorateur autrichien Philipp Paulitschke constitua une collection de photographies d’autres explorateurs parmi ses contemporains, en cette fin du XIXe siècle : « la plus grande collection existante de photographies originales sur l’Afrique orientale » (p. 171). Or, dans le registre où sont annotées les provenances de ces clichés, Hugues Fontaine a découvert que le nom d’Arthur Rimbaud apparaît à trois reprises. Cette découverte soulève nombre de questions. S’agit-il de photographies de Rimbaud – mais, à l’époque où Paulitschke voyage dans la région, Rimbaud a déjà revendu son appareil photographique – ou de clichés en sa possession ? L’auteur émet plusieurs hypothèses. Peut-être les deux hommes se sont-ils rencontrés à Aden, en avril 1885, et ont-ils gardé contact (p. 182) ? Ou alors, au moment de quitter Harar, malade et le genou enflé, en avril 1891, longue procession qui l’emmènera jusqu’à Marseille où il mourra, Rimbaud aurait pu laisser à la mission des pères sur place quelques affaires dont des photographies, qui auraient ensuite été communiquées à Paulitschke – le lien entre l’un des Pères de cette mission et ce dernier est avéré (p. 184).

Toujours est-il que, selon Hugues Fontaine, « d’autres clichés existent très vraisemblablement, qu’il reste à retrouver et identifier » (p. 186). Rimbaud n’annonçait-il pas dans sa lettre à sa mère et à sa sœur du 20 mai 1883, après avoir affirmé que « la photographie marche bien », qu’il enverrait « bientôt des choses réussies » (lettre citée, p. 189) ? (Et, dans une lettre antérieure, il disait de même : « je vous enverrai des choses curieuses » (Rimbaud, cité p. 46)). Nous ne sommes donc pas au bout de nos surprises avec l’homme aux semelles de vent2.

Frédéric Thomas (site)

1Lire le compte-rendu sur notre blog, https://dissidences.hypotheses.org/5185

2Pour rappel, en 2018, nous avons découvert une lettre inédite de 1874 du poète au communard Jules Andrieu. Voir sur notre blog : UNE LETTRE INCONNUE D’ARTHUR RIMBAUD, ainsi que sur le site de Parade sauvage : https://sites.dartmouth.edu/paradesauvage/decouverte-dune-lettre-de-rimbaud-frederic-thomas/.

Le 9 mars 1906 mourait Étienne Carjat, qui avait photographié le jeune poète Arthur Rimbaud, « monté à Paris » en 1871.

Il était également l’auteur d’un portrait de Paul Soleillet que nous avons longuement cherché, Jean-Jacques Salgon, Philippe Oberlé et moi-même afin de le présenter dans notre exposition RIMBAUD – SOLEILLET. UNE SAISON EN AFRIQUE.

Nous l’avons pour finir trouvé… au musée du Vieux Nîmes.